外鼻形成外来

(Functional and Reconstructive Rhinoplasty Clinic)

当院形成外科では、鼻の形態および機能に関わる外科的治療を行っています。外鼻形成の対象となるのは、口唇口蓋裂をはじめとする先天性疾患に伴う外鼻変形、機能障害を伴う斜鼻・鞍鼻、そして従来の治療では改善が難しい鼻中隔湾曲症などです。

以下のような場合には、外鼻形成術によって改善できる可能性があります。

- 口唇口蓋裂の手術後に鼻の変形が残っている

- 成長に伴い鼻が曲がってきて、通りが悪くなっている

- 外傷により鼻が曲がった、または低くなった

- 鼻中隔湾曲症の手術後に、鼻の変形や通気障害が残っているまたは悪化した

- 従来の鼻中隔湾曲症手術では通気の改善が難しいと言われた

形態と機能の両面から改善を目指し、耳鼻咽喉科・頭頸部外科とも連携して治療にあたっています。

治療ご希望の方は<木曜午前 鄭外来>を受診ください。可能であればお近くの医院、クリニック、またはかかりつけの医師からの紹介状をご持参ください。紹介状をお持ちいただくことで、初診時選定療養費が不要となります。なお、紹介状をお持ちでない方も受診いただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。ご予約は電話予約(03-3448-6111)、もしくはWEB予約にて承っております。

斜鼻

斜鼻(しゃび)とは、鼻筋が曲がっている状態を指します。原因としては、生まれつきのもの(先天的)や、けがなど後から起こるもの(後天的)があり、成長の過程で生じることもあります。

鼻は、上の1/3が骨、下の2/3が軟骨でできています。どの部分が曲がっているかによって治療方法が異なります。軟骨だけが曲がっている場合は軟骨を調整し、骨も曲がっている場合は骨を切って動かしたり、削って形を整えたりします。斜鼻は見た目の曲がりだけでなく、鼻の内部の構造にも影響することがあります。たとえば、鼻の中心にある鼻中隔が曲がっていたり、下鼻甲介(かびこうかい)という粘膜のふくらみが大きくなったりすることで、鼻づまりや嗅覚障害を引き起こすことがあります。

鼻中隔は、家に例えると「屋根を支える柱」のような役割を持ち、鼻の形を安定させています。この鼻中隔は、前方の軟骨(鼻中隔軟骨)と奥の骨(篩骨正中板)からできており、斜鼻の方ではこれらの構造が曲がっていることがあります。治療では、曲がった部分を切除したり、補強したりして形と機能を整えます。また、鼻の中には鼻甲介と呼ばれる構造があり、空気を浄化したり加湿したり、流れを整えたりする働きがあります。鼻甲介は上・中・下の3つがあり、特に斜鼻や鼻中隔湾曲症の方では下鼻甲介が大きくなったり変形したりすることがあります。その場合は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科と連携して必要に応じた治療を行います。

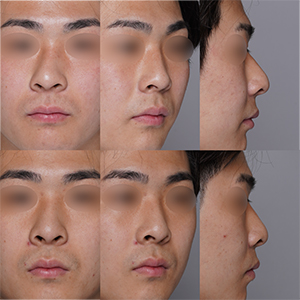

【症例】

上段:術前 下段:術後6ヶ月

上段:術前 下段:術後6ヶ月

概要

この方は子どものころに鼻をぶつけたことがあり、成長とともに少しずつ鼻の曲がりが目立つようになってきました。見た目が気になるだけでなく、鼻の通りも悪いため耳鼻科を受診したところ、鼻中隔が曲がっていることと、下鼻甲介が腫れていることを指摘されました。鼻の形と通りの悪さを一緒に治療できることを知り、手術での治療を希望されました。

術前診察および分析

お顔全体を診察すると、鼻の曲がりと同時に頭蓋顔面骨の非対称も認めました。口元の中心と目元の中心が少しずれており、これは「頭位性斜頭(寝るときの頭の向きによる変形)」が原因で、頭蓋と顔の骨にねじれが生じたためと考えられます。このような場合、鼻自体が曲がっていなくても、顔の歪みによって鼻が曲がって見えることがあります。この方では、鼻自体の曲がりと顔全体の歪みが共存していたため、治療は鼻だけでなく顔全体のバランスを考慮してプランニングを行いました。鼻の歪みだけをまっすぐにしてしまうと、かえって顔全体では反対側に曲がって見えてしまう可能性があります。そのため、目と口の中心を結んだ線に鼻筋が沿うように調整することを目標にしました。

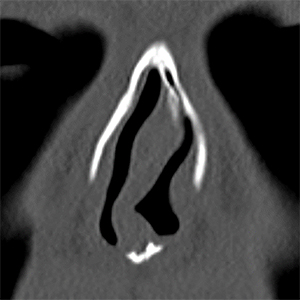

左:鼻中隔軟骨の骨折 右:篩骨正中板の湾曲

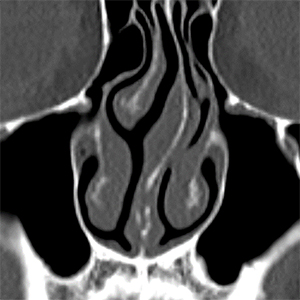

上:鼻中隔軟骨の骨折 下:篩骨正中板の湾曲

機能面では鼻づまりの症状があり、CTで鼻中隔の曲がりを認め、一部外傷によると思われる中隔軟骨の骨折もありました。

手術治療

手術では、鼻中隔軟骨の一部を切除し、それを用いて鼻中隔湾曲を矯正しました。採取した鼻中隔軟骨の大きさが十分であったため、耳介軟骨や肋軟骨を新たに採取する必要はありませんでした。さらに耳鼻咽喉科・頭頸部外科と連携し、湾曲している篩骨正中板の切除や下鼻甲介の手術も同時に行いました。鼻の中心を支える「柱」がまっすぐになったあと、鼻軟骨や鼻骨の左右差を整えました。鼻骨は削る処置だけを行い、骨を切る必要はありませんでした。最後に鼻の構造を組み立て、側貌が大きく変わらないことを確認して手術を終了しました。

補足説明

成長期に受けた外傷は、その時点では変形が目立たなくても、成長とともに徐々に歪みが目立ってくることがあります。特に鼻中隔軟骨は、鼻の成長を支える中心的な役割を担う重要な構造の一つです。成長期にこの軟骨が損傷や変形を受けると、軟骨の成長方向や速度に左右差が生じ、結果としてこの方のように斜鼻変形として現れることがあります。多くの場合、鼻づまりなどの通気障害を主訴に耳鼻科を受診されますが、鼻中隔の曲がりを治す手術と同時に、鼻の形を整える手術を行えることはあまり知られていません。今回のように、鼻中隔の矯正と斜鼻の修正を同時に行うことで、より機能的にも形態的にも満足度の高い治療結果が得られます。

口唇口蓋裂に伴う外鼻変形

先天性疾患に伴う外鼻変形の代表的なものは、口唇口蓋裂による変形があります。口唇口蓋裂は、生まれつき唇や上顎に裂け目が生じる形態異常です。これは、赤ちゃんが母体内で、口唇や口蓋の癒合が不完全なまま発育したことが原因です。

唇の裂け目が鼻の床まで及ぶ場合を「完全唇裂」、達しない場合を「不全唇裂」、唇にくびれのみが見られる軽微なものを「痕跡唇裂」と分類します。

ほとんどの口唇裂の患者さんでは、鼻の変形を伴います。赤ちゃんの時の初回口唇裂手術の際に、外鼻形成を行う場合がありますが、成長への影響を考慮し、使用できる術式や移植材料に制限があります。そのため、成長が完了した後に改めて鼻の形態を評価し、必要に応じて自家組織移植を含む成人の外鼻形成術の技術を用いて、より完成度の高い修正を行うことが理想です。

また鼻以外にも唇の形態に対して修正を行うことがあります。唇の修正を行うことで外鼻形態が改善することもあります。外鼻形成術と唇裂手術の両方のテクニックを用いてバランスの取れた鼻と唇の形態を目指します。

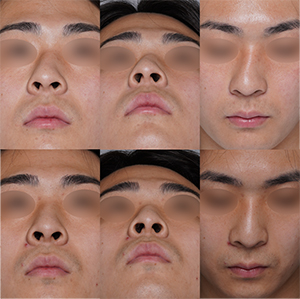

【症例】 鼻翼基部 鼻孔縁の挙上

上段:術前 下段:術後6ヶ月

概要

この方は「痕跡唇裂」の診断で、生後1歳頃に初回の口唇形成術を受けています。その後、成長とともに鼻の非対称を自覚され、外鼻の形態改善を希望して来院されました。

術前診察および分析

口唇裂の中でも最も軽症型である「痕跡唇裂」に分類されますが、明らかな外鼻変形を認めました。

初回の手術では鼻形態も考慮した口唇形成が行われていましたが、外鼻形成術は施行されていませんでした。診察上側貌に大きな問題はありませんが、正面視およびあおり(下からの見上げ)での小鼻・鼻孔縁の下垂がみられました。これは唇裂外鼻変形に特徴的な所見であり、皮膚や鼻腔粘膜の組織量と分布の差、鼻軟骨の形態異常、骨格の非対称など複数の要因が関与しています。治療に際しては、皮膚・鼻腔内組織・鼻軟骨・骨格構造の4つの要素に対し、それぞれ適切な修正を加えます。顔面の成長が完了している年齢であったため、自家組織移植を併用した手術を計画しました。

手術治療

鼻尖および鼻孔周囲に限った操作で十分と判断し、鼻柱切開を伴わないクローズドアプローチで行いました。小鼻の落ち込みは、骨の陥凹が原因であったため、肋軟骨を移植して小鼻を持ち上げました。正面視で認められた小鼻の下垂に対しては、口唇裂手術をもう一度やり直すことで修正を行いました。鼻孔縁の下垂は、皮膚・軟骨・鼻腔内組織の非対称が原因であるため、皮膚の再設定、左右下外側鼻軟骨の縫合、耳介組織による鼻腔内組織の充填を行い、形態を整えました。

補足説明

痕跡唇裂

「痕跡唇裂」は表現型の幅が広く、鼻変形が強い方、唇のくぼみが強い方など個人差があります。唇の分離がごく軽度の場合には、成人後に鼻の非対称を自覚して初めて口唇裂であることを知るケースもあります。また、受診先が分からず戸惑う方も少なくありません。

初回口唇裂手術

「完全唇裂」や「不全唇裂」では、哺乳機能や発音への影響を防ぐため、生後早期に口輪筋再建を伴う口唇形成術を行う必要があります。「痕跡唇裂」では機能面の障害は少ないものの、形態的改善や術後管理の容易さを考慮して、同時期に手術が行われることが多いです。唇と鼻は解剖学的に連続する構造であり、初回手術でも小鼻や鼻柱の形態改善をある程度図ることが可能です。同時に外鼻形成術を併用することで、鼻孔縁の形態改善が期待されますが、初回手術時には成長への影響を避けるため、軟骨縫合や皮膚再設定などの簡便な手技にとどめる必要があります。唇裂外鼻変形の本質的な要因である骨・軟骨の非対称や組織量の不足は初回手術で十分に補正できないため、手術直後には良好な形態が得られていても、成長に伴って後戻りや再変形が生じる可能性があります。

唇裂外鼻変形の修正時期と方針

口唇口蓋裂では上顎の成長が不十分なことが多く、矯正治療のみでは良好な咬合関係を確立できず、顎骨自体の位置移動が必要となる場合があります。また、咬合が良好であっても、顔貌全体のバランスを整える目的で上下顎の位置を調整することもあります。顎骨の位置を変えるには骨切り手術が必要となりますが、唇裂鼻変形に対する修正手術は、これらの顎骨手術を終えた段階で行うことが理想とされています。上顎骨切り術によって鼻形態が変化することが知られているため、上顎の位置が最終的に確定した後に外鼻修正を行うのが望ましいと考えられます。ただし、すべての患者が顎骨手術の適応となるわけではなく、治療希望や心理社会的要因も個人で異なります。そのため、本人の希望を尊重しながら外鼻修正の時期を個別に判断します。診察時には、「どこが気になるのか」、「どんなふうに治したいか」、「なぜそう思うのか」を丁寧に確認し、手術の限界やリスクについてもわかりやすく説明するように心がけています。

鞍鼻

鞍鼻(あんび)とは、鼻筋がへこんでしまった状態を指します。原因はさまざまで、外傷や自己免疫疾患、薬物の影響などで起こることがあります。耳鼻咽喉科で行う鼻中隔の手術後に発生することもあります。鼻中隔は、鼻の形を支える大切な構造です。怪我で鼻中隔が折れたり、手術で中隔軟骨を取りすぎたりすると、支えが弱くなり、鼻がへこんで鞍鼻になることがあります。治療の基本は、崩れてしまった鼻中隔を再建することです。多くの場合、強固な材料となる肋軟骨を採取して新しく鼻中隔を作り直す必要があります。それでも鼻腔粘膜の拘縮により元々の高さを作り出せない場合があるため、さらに必要に応じて鼻筋に軟骨を追加して元の自然な形に近づけます。

従来の治療では改善が難しい鼻中隔湾曲症

通常、鼻中隔矯正術では鼻中隔の前方・上方に約10mm幅の中隔軟骨を残し、弯曲した中隔軟骨・篩骨正中板・鋤骨を含む中隔構造の切除を行います。温存されたL字状の鼻中隔軟骨(L-strut)が鼻の構造を支持する役割を担います。しかし、このL-strut自体に弯曲が残る場合、従来の内視鏡下中隔切除術のみでは十分な矯正が困難です。L-strutに残る前方または上方の弯曲を切除のみで対応すると、鼻の形を十分に支えられず、斜鼻の増悪や鞍鼻変形を生じるおそれがあります。そのような場合には、軟骨移植材料を用いた外鼻形成術により、L-strutの補強または再構築を行うことが適切です。

外鼻形成術の治療の流れ

術前

まず問診や診察を行い、必要に応じてCT・MRI撮影や耳鼻咽喉科・頭頸部外科の受診を予定します。

画像検査の結果を踏まえ、写真を用いたシミュレーションで手術プランを確認し、手術のゴールを共有します。

手術

手術前日に入院していただきます。当日は麻酔科医師による全身麻酔下で手術を行います。手術終了時には、外固定(鼻ギブス)や内固定(鼻内パッキング)を行うことが多いです。術後は全身状態が安定していることを確認したうえで病室へ戻ります。入院期間は術後経過によりますが、形成外科単独手術の場合、概ね術後2日目に内固定を抜去して退院されることが多いです。

術後

術後約1週間で外来受診していただき、抜糸を行います。外固定はこの時点で終了する場合もありますが、必要に応じて2週間継続することもあります。その後、夜間にテーピングや外固定を続けていただく場合もあります。経過観察のため、定期的に通院していただきます。手技や個人差にもよりますが、術後1ヶ月ほどで外見や鼻内の腫れは改善し、術後3ヶ月で大方落ち着きます。