骨盤臓器脱センター

骨盤臓器脱センターでは、女性における膀胱瘤、直腸瘤、子宮脱などの骨盤臓器脱の治療をおこないます。

骨盤臓器脱とは

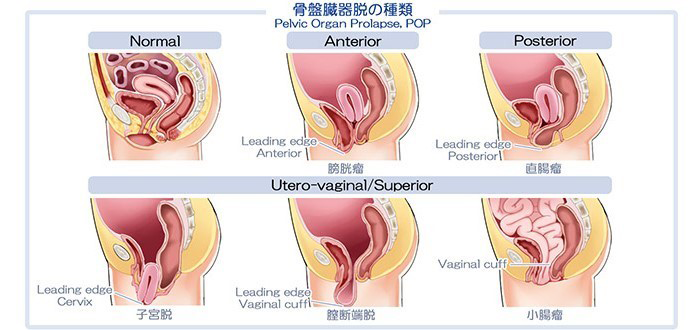

女性の骨盤の底部には子宮、膀胱、直腸などの臓器を支えている筋肉やじん帯があり、腹圧で内臓が骨盤外に出ないように支えています。この筋肉やじん帯が、出産や肥満、加齢などで緩み、子宮、膀胱、直腸などが膣に下がってくると、これらの臓器が膣の入り口から外に脱出してきます。膀胱が脱出した場合は膀胱瘤、子宮が脱出した状態を子宮脱、直腸が脱出した状態を直腸瘤とよびます。骨盤臓器脱(Pelvic organ prolapse: POP)とは、膀胱瘤、子宮脱、直腸瘤をふくむ骨盤臓器脱の総称です。

この中で最も頻度が高いのは膀胱瘤で、POPの60%を占めます。POPの最大の原因は出産で、他には加齢、肥満、便秘などが知られています。

骨盤臓器脱のステージ分類と治療対象

ステージⅠ:最も下降している部分が処女膜輪より1cm以上奥に位置しており、通常の生活をするうえで特に大きな問題とならないレベル

ステージⅡ:最も下降している部分が処女膜輪より上下1cm未満の範囲に位置している軽度から中等度の臓器脱

ステージⅢ:最も下降している部位が処女膜輪より1cmを超えるが膣全長より2㎝短い範囲を超えない中等度から高度の臓器脱。外陰部に脱を触れ、不快感などの症状が現れる

ステージⅣ:後膣円蓋部(膣の一番奥の部分)が完全に脱出し、子宮の入り口が見える状態。

治療対象:骨盤臓器脱と診断された方のうち、中等度から重症(ステージⅢ~Ⅳ)の方に腹腔鏡下またはロボット支援仙骨膣固定術を行います。

■ロボット支援仙骨膣固定術の方法

- 手術は全身麻酔で行います。麻酔の詳細については手術前に麻酔科医より説明があります。

-

- 臍の上縁を1-2㎝程度切開し、カメラポートを挿入します。腹腔内に炭酸ガスを入れて膨らませ、手術のできるスペースを作ります。さらに下腹部に3-4本の手術用ポートを挿入します。

-

手術支援ロボット

- 子宮と骨盤、卵巣をつなぐ靭帯や血管を処理し、最後に子宮頚部を切断して子宮を摘出します。手術によっては片方の卵巣を合わせて摘出する場合があります。

-

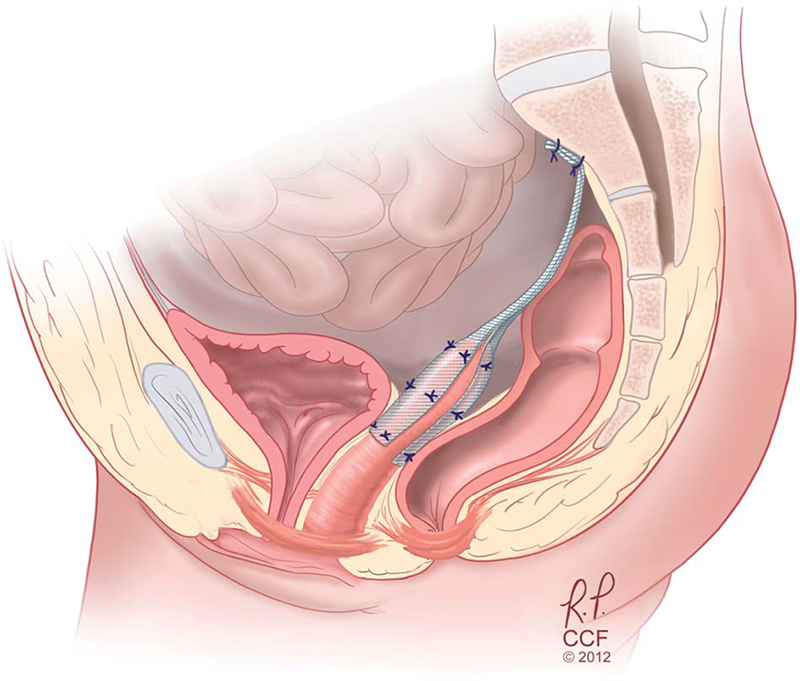

- 膣と膀胱、直腸の間をはがし、肛門挙筋群を露出します。この筋肉にメッシュと呼ばれる非吸収性の膜を縫い付けます。このメッシュを頭側に引き上げ、仙骨に縫い合わせて固定します。

-

(※1)

- すべてのポートを抜き、創部を縫合します。抜糸の必要はありません。

- (※1 Walters M. D. et al. Surgical treatment of vaginal apex prolapse. Obstetrics & Gynecology, 2013 より引用)

■他の治療法

膣式子宮全摘術+膣壁形成術・膣閉鎖術

実績のある手術ですが、再発率が40-70%と言われており、また性機能への配慮がされていない方法です。

膣式メッシュ手術(TVM法)

2006年に日本で報告された術式です。膣前壁を切開し、膀胱と膣の間にポリプロピレンメッシュのシートを通して子宮頚部に固定します。手術が低侵襲であり、性機能を損なわないという長所があります。再発率は5%程度ですが、再発した場合はTVMの再手術はできず、仙骨膣固定術をおこないます。メッシュにより膣びらん(10%未満)、排尿困難(10%)、尿閉、尿失禁(15%)などの副作用が報告されています。

リングペッサリー

保存的治療

外来で定期的に確認しながら、リングペッサリーを膣内に挿入します。侵襲が少ない、脱着可能、コストが安いというメリットがありますが、定期的な通院が必要であり、膣壁のびらん、出血、帯下(おりもの)増加、膀胱炎などのトラブルの頻度が比較的高い治療です。根本的に解決するためには手術療法が必要となります。

骨盤臓器脱センターを受診される方へ

当センターでは泌尿器科、婦人科の医師が協力し、安心して手術や治療を受けていただけるような体制をとっています。骨盤臓器脱の程度やそれによる生活の質の低下は個々に異なります。泌尿器科、婦人科の意見をまとめて適切な治療法を提案します。これまで保存的治療を行っていたが症状が悪化している方にも、他の治療を提案できる可能性があります。ぜひ前医の紹介元の先生の紹介状を持参し、可能であれば直近の画像診断資料も併せてお持ちください。

また、お薬手帳をお持ちの方は持参してください。血液をさらさらにする薬など、服用されている薬によっては、手術の際に出血の可能性があるからです。当科・当センターでは、薬剤師が介入し、手術の前に服用している薬を確認していますが、その際にもお薬手帳があるとスムーズに治療を進めることができるでしょう。

センター長 中村 真樹