脳神経内科

脳血管グループ

(1)概要

一次脳卒中センターコア施設として

脳血管グループでは、主に脳卒中の診断、内科的治療、予防を行っています。特に脳梗塞超急性期に対するt-PA(tissue plasminogen activator)静注療法(血栓を溶かす点滴治療)や脳血管内治療(カテーテルで閉塞血管を再開通する治療)に力を入れています。脳卒中による後遺症を減らすことを目指し、脳神経外科やリハビリテーション科と連携・協力しながら、診療にあたっています。

(2)ポリシー

1分、1秒でも早い治療を目指して

脳梗塞治療は時間との勝負です。脳血管を再開通する治療(t-PA静注療法、脳血管内治療)は可能な限り早く始めることが、より予後を改善させることにつながります。当科では、救急隊との連携や院内の診療体制を整えることで、1分、1秒でも早くこれらの治療を始めることができるよう取り組んでいます。

(3)特徴

脳卒中による後遺症を減らすための治療体制

脳卒中は、要介護や寝たきりの原因となりえる病気です。脳卒中の中でももっとも頻度の高い脳梗塞では、脳組織は不可逆的に壊死するため、後遺症が残るケースが多くなります。しかし、近年では、発症早期に閉塞した血管を再開通させることで、後遺症の軽減につなげることが可能になってきています。

たとえば、日本においては、2005年にt-PA静注療法、2010年以降には脳血管内治療の血栓回収カテーテルが登場しました。これらの治療により、以前なら寝たきりになっていたかもしれない重症脳梗塞患者さんの後遺症の改善が期待できるようになりました。t-PA静注療法や脳血管内治療の開始が早ければ早いほど患者さんの症状の改善につながるため、当科では、迅速にこれらの治療にあたっています。

チーム医療の実践

当院では、脳卒中に対して、脳神経外科、リハビリテーション科、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー等がチームを組み、包括的に診療にあたります。毎朝のカンファレンスで全員が集まり、意見交換や情報共有を行い、治療方針を決定します。

リハビリテーションと退院支援

当院では、早いケースでは、入院当日からリハビリテーションの介入を始め、社会復帰・自宅退院を目指します。基本的にご自宅への退院を目指しますが、後遺症の程度や生活背景によっては、リハビリテーションをより集中して行う回復期リハビリテーション病院を紹介することもあります。

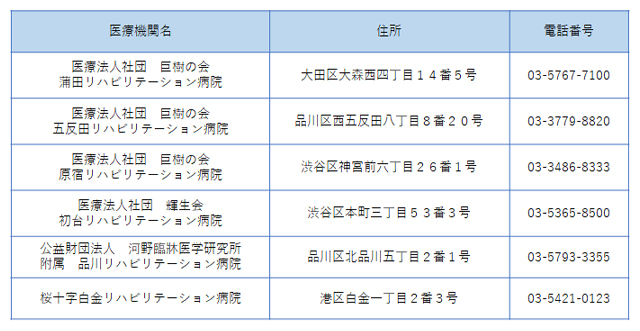

地域では、東京城南脳卒中ネットワークを構築し、患者さんの情報を共有するツールとして「脳卒中地域連携診療計画書(脳卒中連携パス)」を運用しています。本連携パスを通じ、スムーズな転院ができるよう取り組んでいます。前述にあるように多職種で治療方針を検討し、患者さんやご家族に説明の上、パスの利用を開始します。連携先の回復期医療機関は以下のとおりです。

また、当院に入院・通院の脳卒中の患者さんおよびそのご家族を対象に、様々な不安や悩み、お困りごとをご相談いただける窓口を設けております。

脳卒中相談窓口

脳血管内治療

脳梗塞の原因となる頸動脈狭窄やくも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては、従来、脳外科的な手術(頸動脈内膜剥離術、脳動脈瘤クリッピング術)が行われてきましたが、低侵襲で安全性や有効性が示されている脳血管内治療(頸動脈ステント留置術、脳動脈瘤コイル塞栓術)も可能になっています。

当科では、脳神経外科や患者さん・ご家族と相談して、最適な治療または経過観察を行えるよう、最善の努力をいたします。その他、頭蓋内外の動脈の血管形成術や頭頸部の腫瘍に対する塞栓術なども行っています。

脳卒中ホットラインの運営

当院では、脳卒中ホットラインを運営しており、24時間365日、近隣の医療機関や救急隊からの連絡を当院の医師が直接受け、スムーズに患者さんを受け入れられるような体制を築いています。当科では、このような脳卒中ホットラインによって受け入れた患者さんの緊急治療にも対応しています。

脳血管グループを受診される方へ

脳卒中の治療は迅速であることが大切です。そのため、急に調子が悪くなったときには、なるべく早く受診してください。当科では、救急でなくても脳卒中が疑われる症状について原因を調べ、治療を行います。また脳ドックで異常が見つかった場合の方針決定、頸動脈狭窄・脳動脈狭窄・脳動脈瘤等の画像経過観察、動脈硬化や脳血管障害のスクリーニングも行います。その他、神経症状や脳血管に関することならどんなことでもご相談ください。

また、後遺症が残りやすい脳卒中は予防が重要です。高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動、喫煙、肥満、大量飲酒等の危険因子の管理や指導も行っています。

脳神経グループ

(1)概要

脳神経グループは、脳、脊髄、末梢神経、筋肉に不具合をきたす病気一般を広く扱っています。アルツハイマー型認知症、パーキンソン病、脳卒中など比較的高齢の方に多いものから、頭痛、てんかん、脳炎・髄膜炎、多発性硬化症、重症筋無力症、末梢神経障害のように若い方でもよく見られるものまでさまざまな病気の診断・治療を行っています。

なかでも、神経難病と呼ばれる病気は診断・治療の難しい病気の代表ですが、当科では多くのこれらの患者さんを診療しています。

(2)ポリシー

ほかの診療科と連携しながら必要な医療を

脳神経グループでは、脳神経外科、リハビリテーション科などと連携をとりながら診療を行っています。たとえば、当科で急性期脳卒中と診断した場合、ただちに当院の脳卒中を専門的に治療するチームに患者さんを紹介し、治療を開始します。また外来で認知症の検査を希望し受診された患者さんが慢性硬膜下血腫や脳腫瘍といった脳外科疾患であることもまれではなく、この場合には速やかに当院の脳神経外科に診療を引き継ぐことができます。このような連携診療体制の結果として、当科には、専門的治療が必要なさまざまな神経内科疾患の患者さんが診療に訪れています。

(3)特徴

脳神経内科の病気を疑う「窓口」としての役割

脳神経内科が扱う病気の原因は多種多様であるため、診断が難しい場合がまれではありません。従来から当科では、地域の開業の先生方のご診療で原因がはっきりしなかった場合にそれらの先生方からの多くのご相談をいただいております。当院の脳神経内科の専門医は診察や各種検査を通じて異常が現れている部位を特定し、患者さんの病気を明らかにするよう努めています。かかりつけ医の先生方にまずはご相談いただき、紹介をお願いしていただきたいと思います。

さまざまな神経難病の診断・治療に対応

当院は、東京都難病医療協力病院に指定されており、指定難病の早期診断・専門治療に力を入れています。私たち脳神経内科でも、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症などの神経難病の診断・治療を積極的に行っています。

これらの病気の診療には、医師や看護師・ソーシャルワーカー・リハビリスタッフなどと共に、患者さんのご家族や介護にかかわる方々、行政など多くの方々のご協力が必要になる場合もあります。当科ではそれぞれの患者さんについて、必要な場合にはこれらの調整も行いながら診療にあたっています。

診断・治療が難しい「免疫性神経疾患」にも対応

当科では、免疫性神経疾患の診断・治療にも対応しています。免疫性神経疾患とは、脳・脊髄・末梢神経に対する自己免疫によって生じる病気の総称です。多発性硬化症、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)などが含まれます。

免疫性神経疾患については近年新しい治療方法が次々と開発されています。当科ではそれらを積極的に取り入れた診療を行っています。

脳神経グループを受診される方へ

患者さんにとって、自分が脳神経内科を受診した方がよいのかどうか判断することは、難しいことであるかもしれません。一般的に次のような症状がみられる場合には、かかりつけの先生にご自分の症状を相談されることをおすすめします。

- あたまが痛い

- めまいがする

- 手や足のしびれがある

- 手や足に力が入りにくい

- 歩くのが下手になって、つまずいたり、転びやすくなった

- 動作がのろかったり、手が震える

- からだがふらつく

- 物忘れが目立つようになった

- ときどき意識を失うことがある

- ものが二重に見える

- 飲み込みが悪くなってむせやすい

まずはかかりつけの先生に相談されて、脳神経内科への受診が必要とされた場合には、紹介状を持参の上で当科への受診をお願いします。当科を初めて受診された場合には、最初に問診票で症状を伺い、診察後、症状・所見に応じて適切な診療科をアドバイスさせていただくこともあります。

部長 大久保 誠二

「メディカルノート」掲載インタビュー

疾患啓発記事:

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

ストーリー:

「やるしかない。その覚悟で脳卒中の治療に取り組んできた」