内視鏡検査で炎症が見つかった場合、逆流性食道炎の治療を行います。一般的には、胃酸の分泌を抑える薬物療法から開始します。「食後2~3時間は横にならない」「肥満の場合は体重を落とす」「刺激の強い嗜好品を控える」「お腹を締め付ける服装や姿勢を避ける」など、生活習慣の改善にも取り組みましょう。症状に応じて、抗不安薬などを併用することもあります。

逆流性食道炎の「検査」

上記のような症状がある方には、受診をおすすめしています。症状の出方によっては、胃薬、あるいは抗不安薬などの処方で落ち着くことも少なくありません。最初の処方薬で改善が見られなければ、胃カメラを実施し、炎症の所見がある場合に逆流性食道炎の治療を行います。臨床的な症状があるにもかかわらず炎症の所見がない場合は、胃酸の逆流が一切ないのか、わずかでもあるのかを見極めるため、より詳しい鑑別ができる24時間pHモニタリング・インピーダンス検査を実施します。

【24時間pHモニタリング・インピーダンス検査】

センサー付きのカテーテルを鼻から挿入し、逆流の有無や程度を24時間測定する検査です。検査中に症状を感じた際に押すボタンがあり、自覚症状と逆流の発現が一致しているか否かを確認することができます。

逆流性食道炎の症状があるのに内視鏡で炎症が見つからない場合、「不快な症状だけがある機能性のもの」なのか、「少量の胃酸、または別のものが逆流する器質性のもの」なのかを区別して治療する必要があります。しかし、内視鏡ではこの2つを視覚的に判断することができません。そこで、センサーを使って胃酸の逆流を確かめる当検査が有用です。国内でも導入が進んでいる検査ですが、当院ではいち早く導入しています。

実際の逆流と、胸焼けや違和感などの自分の感覚とが合致しているかチェック!

食道裂孔ヘルニアは内視鏡噴門形成術で改善

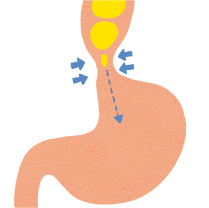

薬物療法で改善しない重症の逆流性食道炎は、食道と胃の境目の筋肉が緩くなり、本来なら筋肉の下にあるはずの胃の一部が食道裂孔(食道が通る穴)から上に向かって飛び出す「食道裂孔ヘルニア」が原因の大半を占めています。内視鏡検査で大きな食道裂孔ヘルニアが確認された場合などには、緩くなった境目を締めるために「内視鏡的噴門形成術(ARMS/ARMA/ARMP)」と呼ばれる外科手術を実施します。手術は傷が小さく術後の復帰が早い腹腔鏡下で行われ、高い確率で症状の改善が期待できます。

食道アカラシアの診断・治療も実施

食道に走っている神経に原因不明の異常があり、胃と食道のつなぎ目の筋肉が緩まなくなるのが食道アカラシアです。食べ物がうまく通過せず、胃に落ちていかないため、逆流性食道炎と同様の症状が起こります。10万人に1人ともいわれる希少疾患で、他の疾患と間違われることも少なくありません。当院は食道アカラシアの診断・治療実績も豊富で、内服薬での治療のほか、体の負担が少ない食道アカラシアに対する内視鏡治療(経口内視鏡的筋層切開術:POEM)も行っています。

逆流性食道炎

(食道ヘルニア)

胃と食道のつなぎ目の筋肉が緩んだまま戻りにくくなり、食べたものや胃酸が喉に逆流する病気です。胃が本来の位置より上に飛び出す「食道裂孔ヘルニア」が主な原因です。

食道運動機能障害

(食道アカラシア)

何らかの機能障害で食道のぜん動運動が阻害され、食事が胃に運ばれにくくなることで胸やけなどが起こる病気です。

原因不明の希少な疾患「食道アカラシア」が原因のことも。

胸やけや夜間の咳が続く場合、早期に受診して適切な治療を受けることで生活の質が高まります。胃カメラをしていない方、胃カメラをして服薬しているが症状が改善されない方は、ぜひ当院でご相談ください。

先生にお話を聞きました!

消化管内科部長 大圃 研

1998年日本大学医学部卒業後、JR東京総合病院に勤務。内視鏡の黎明期から独自の技術を磨き、消化管の早期がんに対するESDに関する造詣が深い。2007年当院に入職し、内視鏡部部長に就任。連日多くの内視鏡治療に携わる傍ら、国内外の人材育成にも力を注ぐ。日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医。

消化管内科 木本 義明

2014年名古屋大学医学部卒業。虎の門病院を経て、2017年よりNTT東日本関東病院消化管内科勤務。2022年より1年間、昭和大学江東豊洲病院消化器センターにて良性疾患の研究・治療に携わり、2023年よりNTT東日本 関東病院にて現職。野球、サッカー、ラグビーなど多様なスポーツに造詣が深い。47都道府県を車で回ったこともあるアクティブなドクター。得意分野は消化管の早期がんの診断と治療、さらにはがん(悪性腫瘍)以外の良性疾患も。