普段の生活ではなじみがないかもしれませんが、心臓血管外科は虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)、心臓弁膜症、大動脈疾患を3本柱に外科的治療を提供し、生命維持に必要不可欠な臓器を守っています。

Contents

心臓の役割

体のほぼ正面に位置する心臓は、体全体に血液を巡らせるポンプのような役割を果たしています。全身を回って二酸化炭素を受け取った静脈血は、上下大静脈から右心房、右心室、肺動脈を流れて肺へ。肺で酸素を取り込むと動脈血となり、肺静脈から左心房、左心室、大動脈を流れて再び全身へと送り出されます。また、血液が逆流せずに正しい順序で流れるよう、心臓には4ヵ所のドアがついています。これを「弁膜」と呼びます。

こんな病気があります

心臓の表面を走る冠動脈が動脈硬化により狭くなる「狭心症」、詰まってしまう「心筋梗塞」は代表的な心疾患の一つで、合わせて虚血性心疾患と呼びます。また、心臓内にある弁がうまく開閉せず血液が逆流する「弁膜症」も多い病気です。他には、腹部や胸部の大動脈にこぶができる「大動脈瘤」があります。いずれも胸の痛み、動悸、息切れなどの症状が特徴で、検査は循環器内科で行い、手術が必要と診断された方を心臓血管外科が担当します。

冠動脈に狭窄(狭くなること)や詰まりが複数ある場合、曲がっていてカテーテル治療(※)が難しい場合に冠動脈バイパス手術を行います。バイパス手術では冠動脈の詰まりはそのままにし、患者さん自身の血管で新しい血液の通り道を作ることで血流の改善をめざします。心臓の血管の中で最も大切な左前下行枝のみバイパスでつなぎ、他の血管は循環器内科によるカテーテル治療で血流改善を図る方法も。手術時間が短縮でき、患者さんの負担軽減になるため当院でもできる限り採用しています。

※カテーテル治療とは、足の付け根の血管などから細長い管を通し、冠動脈の詰まりを改善する治療法で、循環器内科で実施されます。

僧帽弁の開きが悪くなった状態。

人工弁に取り換える弁置換術や、硬くなった弁にメスで切り込みを入れて開きを良くする治療法で改善をめざします。

僧帽弁が壊れて十分に閉じない状態。治療法には弁置換術のほか、弁の壊れた箇所をつないだり縫い合わせたりして修復する弁形成術があります。

大動脈弁がうまく開かない狭窄症と、逆にうまく閉鎖されない閉鎖不全症があり、どちらのケースも人工弁置換術が治療法の第一選択となります。

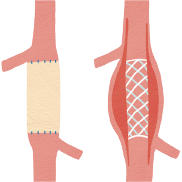

大動脈にできたこぶが風船のように膨み、放置すると破裂して命に関わる病気です。そうならないよう手術で動脈瘤を切除し、人工血管を移植するのが人工血管置換術。一方、体を切らない低侵襲の治療法として、ステントグラフト挿入術があります。これは金属製のばねがついた人工血管を、カテーテルを使って動脈瘤内に運び、広げる方法で、こぶの場所や形によって適応可能です

動脈硬化によって足の血管が狭くなったり、詰まったりして血流が悪化する病気。足のしびれや痛み、冷えなどの症状が起こります。バイパス手術やカテーテル治療で改善を図ります。

先生よりメッセージ

私が心臓血管外科医になった20世紀の終わり頃は、心臓手術や大動脈瘤手術には手術をする医師も手術を受ける患者さんも「生きるか、死ぬか」という覚悟で臨んでいました。今でもこれらの手術が命に直接かかわる治療であることに変わりはありません。

しかし、適切な時期に、適切な心臓手術を行うことで、弱っていた心臓の機能を回復させることができますし、それは高齢の患者さんでも同様に健康寿命を延ばすことが期待できると考えます。

その恩恵を、より多くの方々に受けていただくためには、心臓手術に対する不必要な恐怖感を無くさなければなりません。そのためには、ただ手術の必要性を説くだけではなく、より「怖くない」手術を提供することで初めて実現できるのではないかと考えています。

先生にお話を聞きました!

心臓血管外科部長 華山 直二

1991年新潟大学医学部卒業後、東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所外科入局。1999年カナダに留学し、帰国後は竹田綜合病院、上尾中央総合病院、関東労災病院の心臓血管外科部長を歴任。2021年より現職。