患者さんと会うことがほとんどない「病理診断科」は、一般にはなじみが薄い診療科です。

病理診断を専門とする医師(病理医)、そしてともに働く臨床検査技師も同様に、あまり知られていないのではないでしょうか。治療方針を決めるうえで重要な役割を担う病理診断は、病理診断科を有する病院で行われますが、NTT東日本関東病院もその1つです。

疾病の診断や病態の評価を行い、正しい治療につなげる

病理診断科が行う「病理診断」は、患者さんから採取した組織や細胞を顕微鏡で観察し、何の病気であるかを見極めたり、病気の進行度を判定したりする仕事です。診断の補助となる検査としては血液検査や尿検査などがありますが、悪性腫瘍などは病理診断でしか確定診断を下すことができません。正しい診断のもとで正しい治療を行うために、病理診断は欠かせないものなのです。当院は6名の常勤病理医(うち日本病理学会病理専門医5名)と、臨床検査技師13名(うち細胞検査士※9名)で標本作製・診断をしています。

| 1 | 固定 | 病変組織をホルマリンに漬けることで形態を固定(形態維持)する |

|---|---|---|

| 2 | 切り出し | 検査に適した部位を選び、病変組織をカットする |

| 3 | 包埋 | 組織をパラフィン(ろう)で固め、検査可能な状態にする |

| 4 | 薄切 | 組織がろうで固まったパラフィンブロックを約3㎛の厚さに薄切りにする |

| 5 | 染色~封入 | 薄切した組織をスライドガラスに貼り、染色して標本を作る |

臓器や病変に合わせて、診断に必要な染色を行う  自動免疫染色機で、治療方針に直結するバイオマーカーの染色を行う |

||

| 6 | 鏡検 | 顕微鏡で標本を詳しく調べる |

鏡検は客観性が重要。感情を排し、淡々と検査を行う |

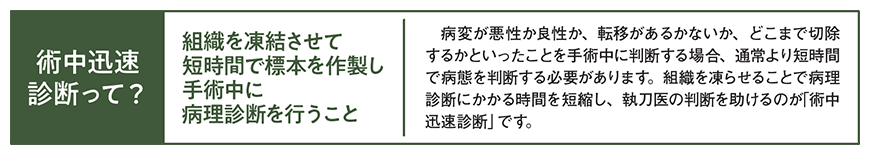

細胞診断や「術中迅速診断」も実施

患者さんを診察する臨床医から病理診断の依頼が来るのは、何らかの症状があって病院を受診して検査をしたり、人間ドックなどで胃カメラや大腸カメラを行ったりした場合に異常の可能性がある病変部が見つかったときや、手術を行ったときです。疑わしい部分の組織を採取する「生検」や手術によって取られた検体を受け取った病理診断科では、病理医による切り出しの後、臨床検査技師が標本を作製します。出来上がった標本を病理医が顕微鏡で観察(鏡検)して病理診断を下し、臨床医に報告します。

また、例えば子宮がん検診では、子宮頸部の一部をブラシで擦り取って細胞診断を行います。細胞診断では、まず細胞検査士※ががん細胞や異型細胞を探すスクリーニング検査を行い、さらに病理医が鏡検して診断をつけます。

通常の標本作製・病理診断には最低でも2日かかりますが、手術中に転移の有無の確認や腫瘍の良性・悪性の見極めが必要になった場合、手術中の短時間で病理診断をして執刀医に情報提供する「術中迅速診断」も行います。

近年では、がんの治療法を決定する際に、従来の病理診断に加え、がんのバイオマーカー(HER2などのタンパク質の発現や各種遺伝子変異など)の状態を調べることも重要です。病理診断科では免疫染色による各種バイオマーカーの検査や遺伝子検査用の標本作製も行い、個別化医療の促進に努めています。

検査・診断の質向上に努め、陰ながら治療に貢献する

病理医や臨床検査技師の最大のミッションは、「正確な病理診断を、できるだけ早く臨床医に伝えること」。

患者さんの治療がより良いものになるよう、各診療科の医師と定期的なカンファレンスも行いつつ、病理診断の精度向上に努めています。

直接患者さんとお話をすることはありませんが、当院における診断の質を担保する診療科であることに誇りを持って、誠実に標本と向き合うことで治療に貢献してまいります。

私たちが下した診断は、治療方針を大きく左右します。その責任と自負をもって誠実に標本と向き合い、診断の正確性と迅速性を追求してまいります。

安定した標本の提供のために、精度管理に努めていきます。また、細胞検査士※として、スクリーニング検査を通じてがんの早期発見に貢献していきたいですね。

※細胞検査士(公益財団法人 日本臨床細胞学会認定)

お話を聞きました!

病理診断科 部長 森川 鉄平

2003年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院、米国ハーバード大学を経て2018年から現職。病理診断学全般、中でも泌尿器領域が得意分野。日本病理学会病理専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医。

臨床検査技師・細胞検査士※ 医療技術主任 永谷 昭義

2004年麻布大学環境保健学部卒業。細胞検査士養成所を経て、2005年より当院勤務。標本の精度が診断の精度、ひいては治療の精度に直結するとして、日々技術向上に努めている。