咀嚼や嚥下、発声などで頻繁に使う「口」。毎日の歯磨きや身支度の際に鏡で見ることも多く、違和感に気づきやすそうな場所ですが、口の中にできる「口腔がん」の早期診断率は上がっていません。背景には、初期症状が乏しいことや、希少がんであるために医師の診断経験が少ないこと、他の口腔粘膜疾患との区別が難しいことなどがあります。早期発見すれば簡単な手術で済み、予後も良いがんであるだけに、まずは知識をつけて早期発見につなげましょう。

口腔がんってどんな病気?

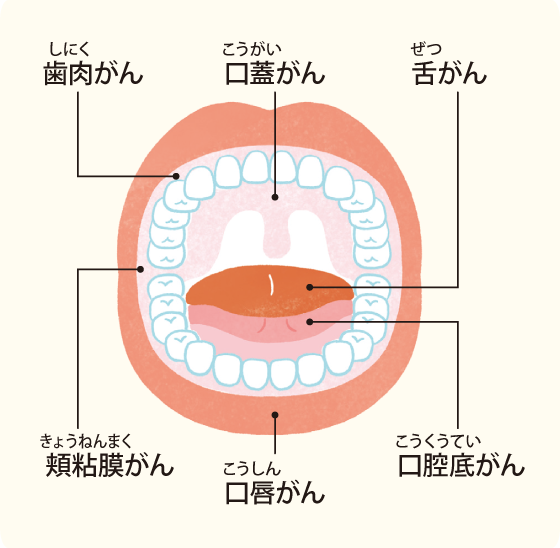

口腔がんとは、口の中にできるがんの総称です。舌にできる舌がんが多くを占めていますが、歯肉、口蓋、粘膜、唇などにできることもあります。発症原因は明らかでなく、喫煙や過度の飲酒がリスク要因の一つとして挙げられるほか、不具合のある入れ歯や詰め物などが当たる物理的な刺激によって引き起こされることもあるといわれています。初期症状はほぼなく、口内炎などと区別がつきにくいため、発見が遅れる傾向にあります。

口腔がんの診断・治療に注力術後の機能再建も実施

当科では、一般の歯科医院では治療が難しい親知らずの抜歯のほか、顎の骨や粘膜の中にできる顎骨嚢胞(がっこつのうほう)、良性腫瘍、粘膜疾患、外傷などの治療を行っています。総合病院の特性を生かした診療科同士の連携で、基礎疾患を持つ方の治療にも対応が可能です。また、他科で手術を控えている患者さんの周術期口腔機能管理にも力を入れています。

多様な診療内容のなかでも強みとしているのが、口の中にできるがんの総称である「口腔がん」の診断と治療です。口腔がんは、発生する場所によって「舌がん」「歯肉がん」「口腔底がん」「頬粘膜がん」「口蓋がん」「口唇がん」に分類されます。早期発見すれば外科手術で根治的に切除でき、後遺症も少なくて済むがんですが、残念ながら早期診断率は上がっていません。そのため、進行して見つかることが多いのが現状です。進行がんの場合、手術の際に組織を取り除くことによって発語や嚥下などの機能に障害が残ることもあります。当院では、手術によって失われた口腔などの組織を修復する再建手術、機能回復を、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、形成外科、リハビリテーション科などと連携して行っています。

専門性の高い医師の連携により、一般歯科医院では治療が困難な症状に広く対応。チームワークを活かして診療にあたる。

治らない口内炎などは口腔がんを疑って受診を

口腔がんの早期発見が難しい理由はさまざまですが、その一つに口腔がんの希少性があります。希少がんはがん全体の約15%を占めるがんで、人口10万人あたり6例未満のがんのことです。数が少ないため、診断・治療の経験がある医師・歯科医師が少なく、患者さん側にも知識が普及していません。胃がんや子宮がんのような自治体による健診の実施状況も地域によってまちまちですし、人間ドックのメニューにも含まれていないことが多いため、専門的な知識をもった医師による早期発見の機会が非常に少ないのです。

加えて、初期の段階では痛みや出血といった自覚症状に乏しいことも、発見を遅らせる一因です。粘膜が白っぽくなったり、しこりができたりしますが、口内炎などとの区別がつきにくく、受診に結びつかないことも。通常、口内炎は適切な治療をすれば2週間もすれば良くなるはずですから、症状が長引く場合や再発を繰り返す場合は医療機関の受診をおすすめします。

口腔がんの早期発見に向け知識の普及にも努める

口腔がんの早期発見・早期治療に向けて、当院では地域の歯科医師会と勉強会を開催し、知識の普及にも力を入れています。品川区、目黒区、港区など近隣の歯科医師会に積極的に参加していただいており、実際に疑わしい事例をご紹介いただくことも増えてきました。地道に活動を続け、歯科医院での定期健診やクリーニングをきっかけとした早期発見を増やしていきたいと考えています。「何か変だな」「いつもと違うな」と感じたら、地域のかかりつけ医を受診してください。また、治療しても症状が改善しない口内炎などは、放置せず再度受診しましょう。地域の歯科医院の先生方には、口腔がん発見の一翼を担っていただき、お気軽にご紹介いただければと思います。

口腔がんは、早期発見すれば根治が見込め、予後も良いがんです。ふだんから口腔内の状態に気を配り、違和感を見逃さないようにしてください。当院では、引き続き口腔がんの診断と治療に注力するとともに、地域の医療機関に向けた診断技術の普及にも努めてまいります。

先生にお話を聞きました!

歯科口腔外科部長 山城 正司

1988年東京医科歯科大学卒業。第一口腔外科(現顎顔面外科)入局。2007年より群馬県立がんセンター歯科口腔外科部長を務め、2009年に東京医科歯科大学大学院顎顔面外科講師。2013年からNTT東日本 関東病院歯科口腔外科部長として、専門性の高い治療を牽引する。日本口腔外科学会口腔外科専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医(歯科口腔外科)。