認知症

記憶や判断を司る脳の機能が低下し、日常生活に支障を来たします。

認知症の種類や、患者さんの性格、環境などによっては、幻視やせん妄、不眠、周りの人に物を盗られたと思い込む物盗られ妄想などを併発する場合もあります。

統合失調症

脳のはたらきをまとめることができなくなり、幻覚や妄想、意欲の低下などが起こります。100人に1人がかかるといわれ、決して珍しい疾患ではありません。急性期には薬物療法や電気けいれん療法で症状を抑え、薬の服用を続けて生活機能を回復させていきます。

摂食障害

食べる量をコントロールできず食べ過ぎる、極端に食事を制限する、食べた後で吐くなど、食事に関連する異常行動が続き、心身に影響が出ます。神経性やせ症、神経性過食症、過食性障害が代表的で、栄養療法のほか心理療法、薬物療法などで治療を行います。

躁うつ病(双極症)

活動的になり過ぎるなどの躁状態と憂うつで無気力なうつ状態を繰り返します。適切な薬を服用することと精神療法で症状をコントロールします。再発予防のための服薬も大切です。

うつ病

憂うつな気分が続いて活動量が減少します。楽しみや喜びが感じられない症状が2週間続いたらうつ病のサイン。状態に応じて休養をとったり、薬を服用したりします。自分を責めるなどの症状に対して、カウンセリングが行われることも。

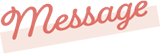

ニーズに応じ入院治療を実施 生活リズムの回復にも有効

精神神経科では、必要に応じて、またかかりつけ医からの依頼に応じて入院治療を行っています。例えば、急に症状が悪化したときや、外来治療だけでは症状が改善せず治療方針の見直しをしたいときなどです。また、身体的な疾患が原因で精神的な症状を発症していたり、精神的な不調から身体症状が出ていたりする場合、入院加療によって心身両面からのアプローチをすることができます。

入院治療を希望する方の中でも比較的多いのが、生活リズムの改善を目的とした入院です。精神的な病気で家の中に引きこもりがちになると、生活リズムが乱れて昼夜逆転し、個人の努力では元に戻せないことがあります。生活リズムの乱れは不眠症や食欲不振につながり、他の心身の不調を引き起こす可能性があるため、早期に基本的な生活習慣を取り戻すことが重要です。

入院期間は症状や目的によって異なりますが、だいたい3週間から3ヵ月程度になることが多いでしょう。

自宅から離れ、心身の休養に専念できる「入院治療」

入院すると、症状を悪化させるストレス要因から離れ、医師と看護師の目が行き届く場所で心身を休ませることができます。規則正しい生活で、乱れた生活リズムが整うのもメリットです。

治療に適した設備が充実 短期集中で症状を改善

当科の病棟は、精神科病棟としては比較的珍しく個室が多いのが特徴です。防音工事も行っており、静かな環境で落ち着いて症状の改善をめざすことができます。エクササイズルームや作業療法室、デイルームなどが整備されており、気分転換をしながら治療を進めることが可能です。医師の許可が出れば、緑豊かな中庭を散策するのもおすすめです。

入院をご希望の場合は、かかりつけ医療機関からの紹介状をもとに受け入れ可否を判断します。

大路:

入院中の作業療法はベテランの作業療法士が担当。病状の安定や自信の回復に役立ちます。

田川:

複数の公認心理師※がそれぞれの専門性を生かして患者さんの個別ニーズに応じて治療を提供しています。

※公認心理師(文部科学省・厚生労働省認可)

お話を聞きました!

精神神経科・心療内科 部長 大路 友惇

2006年東邦大学医学部卒業。北里大学北里研究所病院、東京都立墨東病院、生田病院、東京大学医学部附属病院などを経て2020年8月から現職。専門は統合失調症・うつ病の治療だが、現場では広く精神医療を担当する。「患者さんの思いをよく理解し、希望に沿った人生が送れるようサポートします」

公認心理師(文部科学省・厚生労働省認定) 田川 杏那

2012年より国立精神・神経医療研究センター、神経研究所疾病研究第三部、科学研究費研究補助員として勤務。2016年より公益財団法人神経研究所附属晴和病院に臨床心理士(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会認定)として勤務した後、2019年より現職。「患者さんの人生のストーリーに耳を傾け、個々の事情に応じたアプローチを心がけています」